てくてく日:2023/10/08

秋の訪れとともに、境港の蟹が恋しくなる季節。

今年もその美味を求めて、米子の街へと足を運びました。

米子城址や丸山を巡り、名物の牛骨ラーメンを堪能しながら、歴史と味覚の旅を楽しんできました。

そんな一日の記録をお届けします。

これから山や街を歩いてみたい方にも、

「歩く感覚」が伝わるように構成しています。

この旅の記録が、あなたのてくてくのヒントになりますように。

道の分岐や立ち寄った場所の写真もあるので、よかったらのぞいてみてね。

目次

てくてく場所

鳥取県 米子市

米子市 公式ホームページ(外部リンク)

米子観光ナビ(外部リンク)

米子城(よなごじょう)

所在地:鳥取県米子市久米町

標高:約90m(湊山)

築城年:文明2年(1470年)頃

築城者:山名宗之

主な城主:山名氏、吉川広家、中村一忠、加藤貞泰、池田由之、荒尾氏

構造:梯郭式平山城(海城)

遺構:石垣、枡形虎口、竪堀、石切丁場

別名:久米城、湊山城、湊山金城

指定文化財:国の史跡

アクセス:JR米子駅から徒歩約20分

米子城跡について

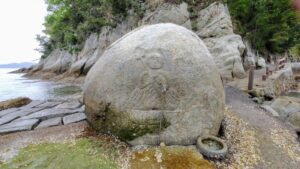

米子城は鳥取県米子市にある城跡で、現在は米子城跡公園として整備されています。

築城は戦国時代末期、吉川広家によるものとされ、その後、関ヶ原の戦いの後に中村一忠によって本格的に整備されました。

石垣造りの立派な天守台が特徴で、現在もその石垣が美しく残っており、山陰随一の石垣とも称されています。城郭は湊山(標高約90メートル)全体を使っており、城山からは中海や大山、日本海までも望める絶景が広がります。

戦国〜江戸初期にかけて、この地は山陰道の要衝として栄え、海運と陸路を押さえる重要拠点でした。特に米子城は「海の見える城」としても有名で、登城ルートも複数あるため、城歩き・ハイキング目的の観光客にも親しまれています。