てくてく日:2025/04/19

いつもより遅くなった夜。

翌朝は登山の予定だったけれど、目が覚めたのは予定より遅い時間でした。

それでも、計画を変更して、東広島市河内町にある篁山(たかむらやま)へ赤線繋ぎに出発。

町歩きと春の山ツツジに癒された、そんな一日のお話です。

これから山や街を歩いてみたい方にも、

「歩く感覚」が伝わるように構成しています。

この旅の記録が、あなたのてくてくのヒントになりますように。

道の分岐や立ち寄った場所の写真もあるので、よかったらのぞいてみてね。

目次

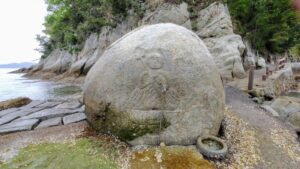

篁山・竹林寺とは?基本情報と魅力

広島県東広島市河内町に位置する篁山(標高535m)は、奈良時代に僧・行基によって開かれたと伝わる竹林寺が山頂近くに佇む、歴史と自然が調和した場所です。

竹林寺の本堂は国の重要文化財に指定されており、1511年に再建された当時の瀬戸内地方の寺院建築の代表例として知られています。

境内には、木造地蔵菩薩半跏像や護摩堂、十王堂など、多くの文化財が点在し、訪れる人々に深い歴史の息吹を感じさせます。

ハイキングと四季折々の風景

篁山は、初心者から上級者まで楽しめるハイキングコースが整備されており、特に春のツツジや秋の紅葉の時期には、多くの登山者で賑わいます。

登山道は比較的緩やかで、かつては小学生のハイキングコースとしても利用されていたらしい。

家族連れにもおすすめです。

また、竹林寺が位置する篁山一帯は「竹林寺用倉山県立自然公園」に指定されており、深山峡谷や女王滝などの自然景観も楽しめます。

アクセス情報

- 住所:広島県東広島市河内町入野3103

- アクセス:

- 山陽自動車道「河内IC」から車で約15分

- JR山陽本線「河内駅」から徒歩約1時間30分

- 駐車場:あり(30台)

- 拝観時間:7:00~17:00

河内町の魅力

河内町は、広島空港からも近く、自然豊かな環境と歴史的な町並みが魅力の地域です。

町内には、古民家を改装したカフェや地元の食材を使った飲食店が点在しています。

てくてく場所

篁山

〒739-2208 広島県東広島市河内町入野